芒种,一年中农人们最忙的时节,无一事能误,无一时不忙。在印江自治县峨岭街道张家村、同心村、川岩村等地,随处可见田地里忙碌的身影,他们在忙着播种秋收的稻子,管护春天种下的作物。这其中,有一群人,他们远离亲人家庭,带着党赋予的使命和群众的期盼,穿梭在田地里,行走在村寨的角落间,为乡村振兴和群众的美好生活带去了希望。今天,让我们将目光聚焦到这些奋斗在巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴工作一线的驻村干部,听听他们的驻村故事。

2016年以来,贵州师范学院选派32名精兵强将,相继加入到脱贫攻坚“战斗”和乡村振兴事业中,凭借真情实感、真帮实扶、真蹲实住,与当地干群一起,兴产业、补短板,尽心竭力为群众办实事、解难题,为印江“脱贫摘帽”、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接交出精彩的答卷。2023年5月,贵州师范学院的老师们再次带着组织的重托,沉下身、扎下根,初心不改、接续奋斗,为乡村振兴事业再添群众满意的答卷。

入夏的峨岭街道同心村,满目苍翠。在村委会,贵州师范学院派驻峨岭街道同心村第一书记薛朝华正忙着整理走访笔记,对村里的困难群众情况进行进一步核实。

从2019年到2023年,薛朝华从峨岭街道杨柳塘村转战同心村,完成该校两轮驻村帮扶工作后,今年5月,他再次主动请缨,留在同心村,担任驻村第一书记,继续与当地干部群众一起,为乡村振兴贡献力量。

“村村有产业,到处有生机,乡村的道路硬化了,村民们进屋不带泥;村庄亮化后,夜晚的村庄也不像过去那般到处都是黑灯瞎火;村里有广场,还有健身设施。这些都是看得见、感受得到的变化。”谈及四年的驻村感受,薛朝华满是自豪。

薛朝华深刻体会到要做好农村基层工作,必须与村民融为一体,加强与村民的交流沟通,只有扎根农村、才能了解村民,只有深入农村、才能服务村民。

2020年农历新年,突如其来的疫情让所有人没有休完春节假期便提前奔赴工作岗位,驻村干部当时则变身‘抗疫’先锋。“那个冬天,在杨柳塘村因为疫情封控,村里物资也不充沛,可每次我们排查、走访回到村委会,都能看到厨房里摆放的蔬菜等食物,那没有留下姓名的情分融化了我们全部的寒冷和疲惫。”薛朝华回想起疫情期间群众们的深情,仍感动不已。

“我有幸见证这些变化并参与其中,深感使命光荣、自豪无比。在峨岭街道,我有许多的欣喜和感动,也留下了许多刻骨铭心的回忆,但也还觉得有很多使命未完成,所以这次我毅然请缨再次留任”薜朝华感言,“在接下来的工作,我将发挥留任优势,继续保持扎实肯干,艰苦奋斗的工作作风,围绕“一宣六帮”职责和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思想,积极解决群众的急难愁盼,壮大村集体经济,握紧乡村振兴的“接力棒”,脚踏实地为村民把好事办实、把实事办好,以实际行动做好乡村振兴驻村帮扶工作”。

“缘分难得,心愿未了,我还要上战场。”轮换前,贵州师范学院对现任驻村工作队员留任意向进行了实地调查以及对来印驻村工作人员进行了摸排,在听取各方意见和建议后,这句话成了来印驻村接续奋战乡村振兴一线的“请战词”。

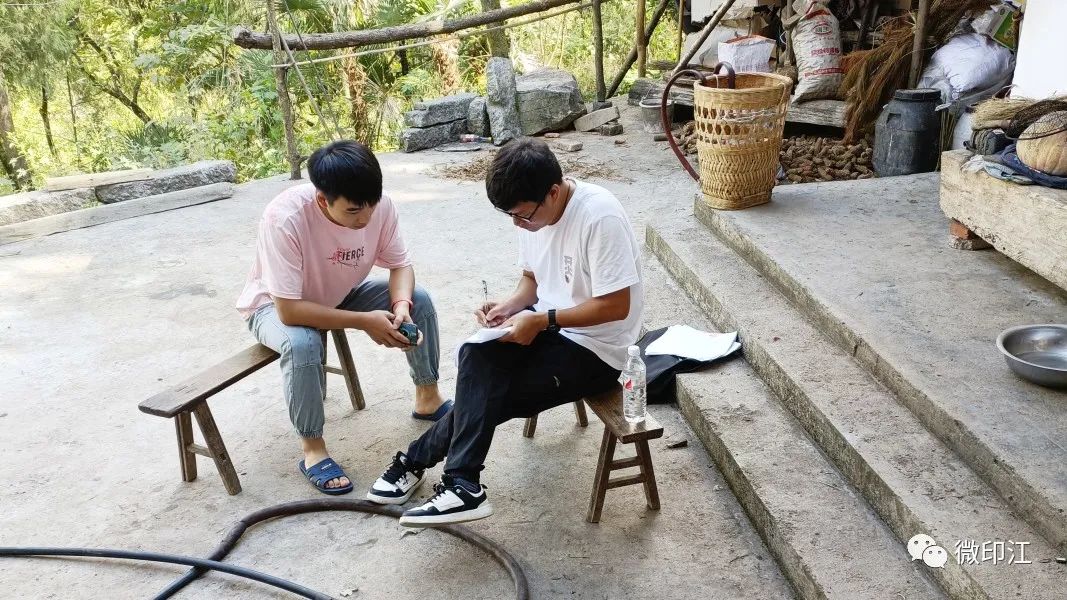

在峨岭街道峨岭关村,第一书记姜志辉正在与该村村支部书记了解村里的情况。从朗溪镇泡木村到峨岭街道峨岭关村,驻村已两年的姜志辉今年5月选择留在印江,接力驻村帮扶。变的是帮扶的村寨,不变的是初心和使命。

姜志辉说自己出生在农村,深知农村群众的艰辛,希望尽己所能为群众的生活带来好的变化。从2021年至今的两年里,姜志辉在朗溪镇泡木村驻村帮扶期间,充分发挥自己法学专业特长,本着以“情”调解,以“德”服人的原则,通过非诉讼手段,化解了一个又一个矛盾纠纷。

在基层,群众之间多是一些家长里短的矛盾和邻里间的纠纷,要让乡风更加文明,我们在处理矛盾纠纷时不仅要动之以情、晓之以理,更要让大家知法、懂法,有法律意识,这是蒋志辉在泡木村驻村两年的感受。

“两年来,我重点用自己的专业特长,在村里对《民法典》进行宣讲,向村民们讲解民法典的意义,围绕矛盾纠纷频发的借款纠纷、宅基地纠纷、婚姻家庭纠纷、继承纠纷、诈骗等,对相关法律知识进行讲解,让村民学法、用法,依法维权。”姜志辉说。

同时,姜志辉与泡木村村支两委一起,带该村群众发展了生猪代养产业,完善了村基础设施、美化了村居环境,曾经的软弱涣散基层党组也得到彻底的改变。

现在,姜志辉又接过峨岭关村的接力棒,他说:“下一步将继续努力,竭尽所能,争取更多项目、资金、技术支持,让该村的产业更兴旺、生态更宜居、乡风更文明、治理更有效、生活更富裕”。

从脱贫攻坚到乡村振兴,初心始终铭记,使命仍然在肩。贵州师范学院教师王旭,成为了峨岭街道全面推进乡村振兴战略中熟悉的面孔。

2021年5月,王旭主动请缨到基层驻村参与脱贫攻坚,成为了峨岭街道峨岭关村第一书记,在峨岭关村驻村期间,王旭用实际行动赢得了峨岭关村老百姓的信任,践行了“用心用情用爱为大家服务”的承诺。2023年5月,王旭积极响应组织号召,继续“请战”,参与推进乡村振兴事业,担任峨岭街道青杠林村驻村第一书记。

青杠林村与峨岭关村接壤,转战青杠林村的一个多星期里,曾经在峨岭关村的驻村生活让王旭难以割舍和忘怀,提起王旭,峨岭关的村民们赞不绝口。

峨岭关村村民黄文霞回忆说:“还记得那是半年前左右的事了,村里有个精神病人,半夜突然发疯,抡起斧头到处乱窜情绪十分激动,大家都害怕极了,不敢上前制止,当时王书记还在县委党校培训,可是他知道消息后立即赶回村里,和派出所的同志一起,成功控制住张某,并将其安置到县精神病医院接受治疗”。

“王书记这个人真是太好了,他要去青杠林村工作,我们大家都舍不得,去年冬天我大半夜生病,是他开车把我送到县医院,还帮我挂号、办住院手续。”峨岭关村村民张运婵说道。

在峨岭关村驻村帮扶两年时间里,王旭带领该村干部群众一起,利用东西部协作资金完成全村65户防冻水表的更换,协调矛盾纠纷4起,为村里增设移动机站一个,盘活了村里40余亩撂荒地和一个废弃的养殖场,主动帮助村民对接茶企业,切实解决当地村民务工就业及增收致富问题。

回望过去驻村帮扶的两年,村民的家常琐事已经深深刻在王旭心中,在峨岭关村,一路走来的崎岖山路,质朴勤劳的村民和茶余饭后的欢声笑语,都成为他心底深处柔软的记忆。而今,王旭又重整行装再出去,接过青杠林村驻村第一书记的接力棒,续写新一段驻村帮扶故事。

据悉,2016年以来,贵州师范学院协同帮扶村向省发改委、水利厅、卫健委等部门累计争取基础设施项目等资金2000余万元,解决了群众饮水、道路硬化等问题;帮助发展茶叶、红香柚、蜂糖李、养鹅、养蜂等产业;投入50余万元改善了帮扶村办公条件;举办“农业产业化与美丽乡村建设培训班”,组织80名干部群众赴贵阳培训,助力印江顺利打赢脱贫攻坚战,助推印江经济社会实现高质量发展。

“贵州师范学院帮扶峨岭街道七年来,不管是资金还是项目的倾斜,无论是基础设施还是产业发展的提振,都为我们注入了动力、增添了信心。从该学院派驻的一个个驻村干部身上,我们看到了很多干群同心攻坚克难的场景,听到了不少干群连心互帮互助的故事,更感受到老师们舍小家为大家的不易,未来,我们将与贵州师范学院的老师们一起,为乡村振兴事业再立新功。”峨岭街道党工委书记王芝豪说。(印江融媒体中心记者 刘焱琪 刘承芳)

监制:左禹华 蒋智江 审校:刘焱琪 侯万华 编辑:吴霞

监制:左禹华 蒋智江 审校:刘焱琪 侯万华 编辑:吴霞