一根磨掉近30公分的木质“拐杖”,

一根正在使用的竹质拐杖,

一块放大镜,

一颗为民办实事的心,

这便是59岁任晓军从脱贫攻坚到乡村振兴,

历时6年的驻村“四件套”。

隆冬时节,在印江自治县板溪镇坪底村的小路上、院落中、产业基地里,总能看见贵州农信铜仁审计中心一级高级经理任晓军亲切的笑容,忙碌的身影。

1965年3月出生的他,现仍在乡村振兴一线奔忙,用实际行动诠释共产党员的初心与使命,践行着驻村第一书记的责任与担当。

他的驻村经历,还得从1999年开始说起……

“故地重游” 彰显为民情怀

1999年是中国“八七”扶贫攻坚决战阶段的末年,国家将扶贫工作的重点从县级转向村级,时年34岁的任晓军受组织委派,到沿河自治县思渠镇上庄村驻村一年。

一年时间里,他深入群众,与老百姓同吃同住同劳动。在了解村里的艰苦条件后,他积极争取资金和物资,为每个村民组修建了水池,拉通电线,打通通组路,解决了群众祖祖辈辈盼望已久的吃水、用电问题,老百姓亲切地称赞他是为民办实事的好干部。

2019年,是铜仁市举全市之力,助力沿河自治县“脱贫摘帽”之年。

按照市委要求,各部门都要派出精锐力量,到脱贫攻坚一线去参与“脱贫战”。

“单位根据市里的要求,要选派政治素质过硬,工作能力强,有农村工作经验、还要是单位上正式编制的科级以上干部,通过这么一罗列,就只有我符合条件。”任晓军介绍当时的情况。

时隔20年,54岁的任晓军又踏上了驻村帮扶之路。

“当时,市委组织部考虑到我年龄偏大,便安排我到思南县,因为思南已‘摘帽’,工作相对轻松一些。但我觉得,要去,就去条件最艰苦,‘脱贫攻坚战’正酣的沿河自治县。”任晓军说着当时内心深处的想法。

于是,他到市委组织部主动申请,市委组织部考虑到他以前在沿河驻过村,那边的情况较为熟悉,便同意了他的请求。

再次来到上庄村,任晓军感到分外的亲切。一到村里,他一刻也没敢懈怠,立即投入到紧张的脱贫攻坚工作中。熟识的百姓们也都在传着,那个苦干实干的干部又回来了......

驻村工作事务繁多,任晓军任该村指挥长。他坚持每天入户走访,晚上听取各攻坚队员汇报问题并组织研判会,每天忙完,已是深夜时分。驻村几个月,他便瘦了10多斤。

上庄村雨天多,路面湿滑,每天奔忙着,本就50多岁的他,膝盖严重损伤,一到天晴落雨,膝盖就会红肿酸痛。村民担心他摔跤受伤,就把自己家用来洗红薯的木棍送给他当作“拐杖”。

自此,无论刮风下雨,在村里弯弯的小路上,群众的院落中,总能看见他杵着拐杖奔忙的身影。

“拐杖队长”也成了老百姓口中亲切的代名词。

当时“拐杖”的长度在1.2米左右,在上庄村奔忙的日子,拐杖连同脱贫一起,在一点点消除掉……

2020年11月,沿河自治县精彩出列,圆满通过国家级评估验收。上庄村没有因为是贫困村而拖全县的后腿,而是交上一份满意的成绩单。

那天任晓军以一组驻村工作图片,配一首有感而发的打油诗发了一个朋友圈:“脱贫攻坚已收官,千里征战人未还,不是儿郎情义薄,乡村振兴又开战……”

再次申请 乡村振兴舞台继续发力

2021年5月,乡村振兴驻村工作全面启动,时年56岁的任晓军再次向组织申请,到家乡去,到生他养他的故土去,继续发光发热。

原因是2020年,任晓军回到印江坪底村过年,看到家乡的父老乡亲饮水方面还存在一定的短板,还有一部分人需要挑水。

组织上鉴于他有一颗为民办实事的情怀,便同意他的申请。

“我主动申请来到了我的家乡坪底村,是想为老百姓解决一些具体的事情。”板溪镇坪底村驻村第一书记任晓军说。

到村后,任晓军拄着从沿河脱贫攻坚战场得来的拐杖,走访调研。围绕老百姓还需要解决饮水、产业、村委会阵地建设等有关问题撰写详细调研报告,交给他所在单位——贵州农信,以及当地的党委政府。

功夫不负有心人。如实的调研、详尽的报告,引起了他所在单位领导的重视和当地党委政府的积极支持。

2021年,他在贵州信合公益基金争取到50万资金,用于坪底村修建水池。

资金有了眉目,水源却成了他的心头急。于是他和村支两委一道,拄着拐杖,爬山涉水到处寻找水源,两个多月的不懈努力,终于在相隔坪底村6公里外的老寨村找到了水源。

“老嫂子,今年过年用水就有保障了。”石翠花说,当时任书记对我说,过年的时候用水就有保障了,我还不相信,那个时候,距过年只有三四个月时间了。

加紧工期,加强调度,任晓军一直在修建水池现场忙碌着……

2021年12月,村里一个200立方米的高位水池建成投用。取名“信心池”。

“为什么要取名信心池,一是由贵州信合公益基金捐赠修建的,二是水池修好了,群众对未来生活充满了信心。”任晓军介绍道。

“这水池没有修之前,我们上寨组大部份人家往外搬走了,现在这水池修好了以后,逢年过节,大家都又回来了,热闹得很。”板溪镇坪底村上寨组小组长任明坤说。

任明坤也热心地管起了水,他说,现在用水很方便,都是任书记争取来的,我一定好好管。

在水池的下方接出三根管子,明确标注着“产业用、调节池、上中寨”等字样,该村的人畜饮水、产业发展用水都得了保障。

而今,村后的“信心池”里,哗哗流淌的山泉水,已然变成了群众的开心水、致富水。

2021年末,他的木质“拐杖”在不停地奔忙中,已磨损已将近30厘米,和他的身高严重不符,村民任廷业看在眼里,疼在心里。又根据他的身高,用竹子做了一根拐杖送给他。

再一次申请 干到退休

乡村振兴,产业是基础。解决了水的问题,他又开始谋划村里的产业发展。

“以前村里没有产业路,村里几百亩土地都撂荒了,怪可惜的。”坪底村党支部书记任鑫说。

2023年5月,在坪地村驻满两年,年逾58岁的他,本应功成身退,回去享受清闲。他应当地群众和镇党委的要求,继续留任该村担任第一书记,为该村产业发展不遗余力。

“当时,开挖产业路的资金是2022年我就开始申报的,自己驾车去省城都跑了三趟。省里已有同意的意向,如果我回单位了,资金就不一定落地。前期的努力白费不说,关键是村里的产业发展要受限。”任晓军说。

贵州农信领导被他的执着精神打动了,2023年5月,贵州信合公益基金会又特批了20万元,用于支持坪底村产业路开挖。

“这条产业路,是我们任书记花了很大的功夫才得到落实,现在路修好了,产业也发展起来了。说实话,这几年我们村发生了很大的改变,感谢他对村里的付出。”板溪镇坪底村群众任毫指着山间蜿蜒的5公里产业路说。

而今,产业路旁,成行的食用菌、100余亩养鸡场,还有菌棒加工厂,书写着群众致富的乐章。

据介绍,全村50多人长期在食用菌厂和林下养鸡场就近务工,实现务工收入50多万元;帮助3户食用菌生产大户发展产业,实现收入100多万元;帮助村集体经济产业实现销售500多万元;全村人均收入13000多元。顺利完成市委、市政府要求的“强村富民”三年行动方案计划任务指标。

2024年,为激发坪底村青少年读书热情,他向印江农商银行争取2.5万元捐赠,用于奖励当年考上本科及以上院校的12名大学新生,同时带头发起并成立“坪底村励志奖学基金”,还积极对接县教育局,对坪底小学的篮球场进行改扩建,完善体育设施。

产业兴旺,村美民和。小事不出组、大事不出村,人人守规矩、户户有增收,是坪底村的真实写照。

“任晓军书记自驻村以来,严格按照‘一宣六帮’工作职责,带头遵守驻村工作纪律,切实做到了,真蹲实驻,真帮实扶,为全镇驻村干部起到了很好的带头作用,他在工作中勤勤勉勉,任劳任怨,处处发挥党员先锋模范作用,全心全意帮助村级发展,在他的帮助指导下,坪底村的党建工作,产业发展,均走在全镇前列。”板溪镇党委委员、组宣统委员何娅评价道。

锦旗“作证” 成绩显著

“一心一意为人民,尽心竭力办实事”“为人民办实事,做群众贴心人 ”“为民修通产业路,乡村振兴打基础”。走进板溪镇坪底村综合治理中心办公室,三面鲜红的锦旗绚丽夺目,这是任晓军驻村三年多来为村民办实事的生动诠释。

但背后的辛苦与辛酸,只有他自己知道。

“现在视力下降严重,老花镜都不管用了,要学习、要填表、弄资料,只有用放大镜啰!”乐观积极,是他对抗身体老去的法宝。

在他的办公桌上,《习近平谈治国理政》是他的每日必学。其中“把乡村振兴战略作为新时代‘三农’工作总抓手”,任晓军读了一遍又一遍,也至于书页都有些泛黄和磨损。

“只有充分地学习,才能跟上时代的步伐。”任晓军说。

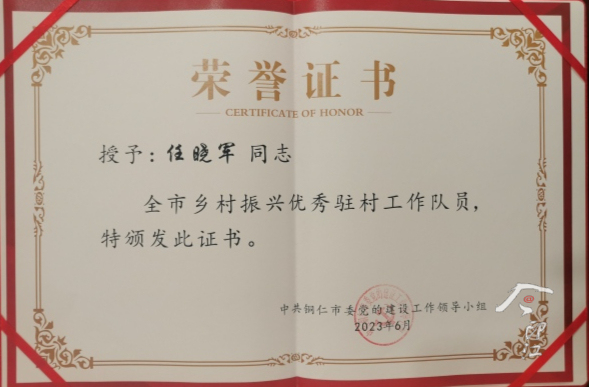

一面面锦旗,一本本奖证,是对他驻村工作的肯定。他先后被评为“全市脱贫攻坚优秀共产党员”“全市乡村振兴优秀驻村工作队员”“贵州农信系统乡村振兴优秀驻村第一书记”“铜仁农信系统优秀驻村人员”等荣誉称号。也是目前全省唯一一个59岁还奋战在乡村振兴一线,继续留任的第一书记。

任晓军说,从脱贫攻坚到乡村振兴,他的汽车里程表是忠实的“记录者”。

六年多来,从11万公里左右上升到30余万公里,走过高速、走过国道、省道、走过乡村小路……目的只有一个,让群众走上致富大道!

【采访手记】

任晓军用一根拐杖,丈量了干部心中的民情地图,走出了脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接;一颗红心,牵动着群众冷暖喜乐、开启群众增收致富的密码;车辆行程19万公里,折射基层共产党员永不停息的脚步;一块放大镜,眼花也阻止不了他学习前进的道路。

任晓军说,按照法定规定,2025年4月我就该退休了,但我的驻村任期要到5月才满,我会在任期满后才退休。(印江融媒体中心记者 张玉莲 任明勤)

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:王琴