3月30日晚,印江自治县文昌广场被热情的观众围得水泄不通,“贵州村戏——乡当好耍”第七期精彩开赛。罗场乡对阵中兴街道,现场高潮迭起,掌声欢呼声不断,不仅为当地群众奉献了一场视听盛宴,更引发50、60后,尤其是70、80后的强烈情感共鸣,让大家在传统与现代的交织中,回溯岁月,感受印江独特的文化魅力。

活动开场,暖场视频与《乡当好耍》主题曲率先点燃气氛,主持人登场后邀请两队宣战,瞬间将现场情绪拉满。

传统民俗唤醒儿时记忆

演出在民俗舞龙《金龙献瑞》中拉开帷幕,灵动的身姿、激昂的鼓点,重现了印江乡村春节期间的热闹。50、60后对这样的场景再熟悉不过,他们年轻时,民俗活动是生活中不可或缺的一部分,如今看到舞台上的表演,往昔热闹的节庆画面在脑海中不断浮现。67岁的观众王德海激动地说:“看到舞龙,就想起小时候过年,村里人走家串户舞龙,那股热闹劲儿多少年都忘不了,现在很少看到这么原汁原味的表演了。”

70、80后虽成长于社会变迁时期,但这些传统民俗同样是童年的重要记忆。80后观众吴云海感慨地说:“小时候跟着大人看舞龙,特别兴奋,今天特意带孩子来,就想让他们也感受一下我们小时候的快乐。”非遗舞蹈《钱杆魂》也同样唤起了大家的回忆,独特的舞蹈动作和节奏,诉说着印江的历史与文化传承。

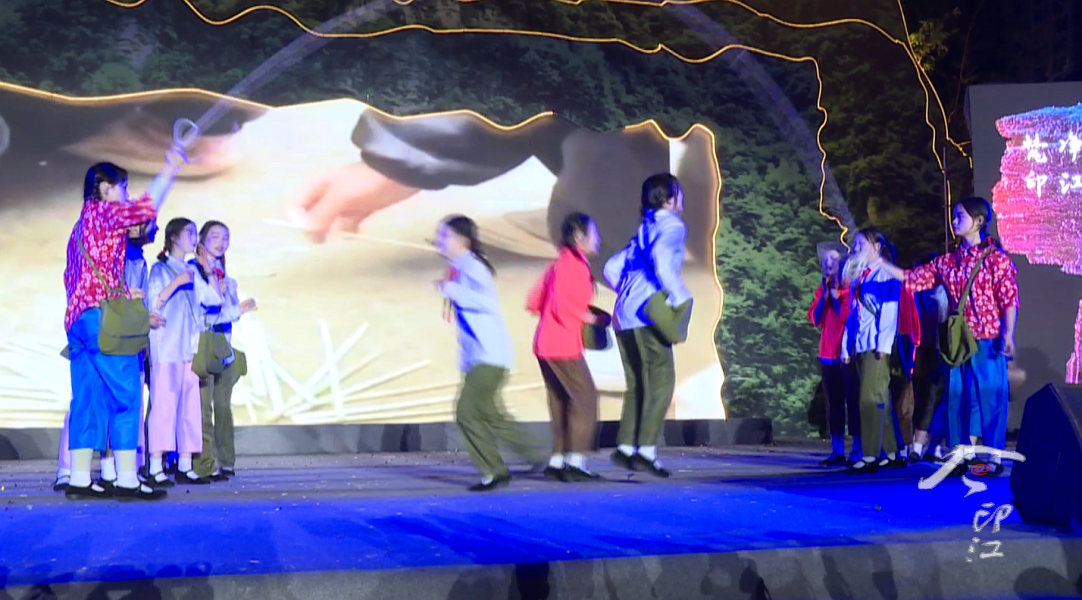

情景短剧触动集体记忆

情景短剧《那时的童年》无疑是当晚的高潮之一,卖冰棒、炒“苞谷泡儿”、滚铁环、打四角板、跳皮筋等场景,精准地击中了70、80后的内心。这些曾经习以为常的生活片段,随着时间流逝逐渐远去,如今在舞台上重现,让他们仿佛瞬间回到了纯真无邪的童年时光。

不少70、80后观众眼眶湿润,纷纷表示:“这些场景都是我们小时候经历过的,那时候虽然物质条件没现在好,但快乐特别简单。这个短剧把我们的青春记忆全勾起来了,太珍贵了。”50、60后看着舞台上的表演,也不禁回忆起自己孩子小时候的模样,感慨岁月的变迁。

方言小品展现时代变迁

方言小品《办不办》凭借幽默风趣的本地方言和生动诙谐的表演,引得现场笑声不断。小品聚焦当下移风易俗这一主题,通过巧妙的情节设置,展现了时代的发展和人们对滥办酒席观念的转变。观众们见证了生活的巨大变化,对小品中的情节感触颇深,大家在欢声笑语中产生了强烈共鸣。

农耕文化唤起乡愁情怀

农耕舞蹈《大田飞歌》和农耕情景表演《山歌醉在田坎上》生动地展现了印江大地的农耕文化,从田间挥洒汗水的劳作到堆满欢笑的丰收喜悦,让观众深切感受到土地的厚重和劳动的意义。对于不少从农村走出来的观众来说,这些表演唤起了他们对家乡土地的深深眷恋和浓浓的乡愁。

杉树镇43岁的冉强回忆说:“以前在农村,每天都在田里劳作,虽然辛苦,但那是实实在在的生活。现在看到这些表演,就想起了在老家的日子,想起了父母在田里忙碌的身影,心里特别温暖。”

自“贵州村戏——乡当好耍”文旅主题活动开展以来,每一期都吸引了大量观众现场观看和线上关注。土家婚俗歌舞《颠花轿》、民俗戏曲《马马灯》、戏剧活化石《傩戏》等深厚的民族文化及非遗文化轮番上演,线上线下同步呈现,不仅活跃了旅游业态,更勾起了无数人的乡愁与回忆。

经过激烈角逐,最终罗场乡凭借精彩的表现获得本期胜利。但对于现场观众来说,比赛的胜负早已不再重要,这场融合了传统与现代的文化盛宴,带给他们的情感共鸣和美好回忆才是最宝贵的收获。

“乡当好耍”不仅是一场简单的文艺演出,更是一次文化传承的生动实践,一次跨越时代的情感连接。它将传统与现代完美融合,让不同年龄段的观众都能找到属于自己的那份感动,也让印江的文化魅力得以更广泛地传播,为地方文化的发展注入了新的活力。(印江融媒体中心记者 任光勇 李红艳)

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:张向芬

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:张向芬