初秋的清晨,阳光穿透梵净山的薄雾,洒在金厂村的千年银杏树上,茂雄金豆腐山庄又升起袅袅炊烟。灶房里,电磨嗡嗡作响,饱满的黄豆与甘甜的泉水相拥成浆。杨光仙手持长瓢,娴熟地将酸汤点入沸腾的豆浆,乳白的浆液渐渐凝结成形,嫩如凝脂,香气诱人——这就是梵净山西麓的金豆腐,不仅裹着土家人的烟火气,更藏着“绿水青山就是金山银山”的转化密码。

2025年8月1日,拍摄的金厂村生态环境。

2025年8月1日,拍摄的金厂村生态环境。

金厂村坐落于世界自然遗产地梵净山脚下,因早年开采金矿而得名,当地制作金豆腐的历史可追溯至明朝万历年间。20多年前,金豆腐还只是藏在土家吊脚楼里的家常味道,不为外界所知。那时的金厂村,山是“矿山”,河是“矿河”,随着湖南、广西、山东等地矿商带着设备涌入,20多个矿洞在山间星罗棋布,挖金矿的机器声、矿石的撞击声交织在一起,打破了山村的宁静。

一段时间,金厂村民以“金”为生。“洞里挖金、河里淘金,连村里的孩子都提着撮箕在金厂河里淘金。”杨光仙一边点着豆腐,一边回忆那段刻骨铭心的往事,“大家都围着金子转,有的筹钱当起矿老板,有的干起搬运工,有的进洞挖矿,还有的上山砍树做矿洞的撑子木。”

杨光仙的丈夫田茂雄最早也是一名矿工。他看着开金矿能带来吹糠见米的效益,不甘心在矿厂卖苦力,就和村民杨胜富、蒋茂培等5人筹钱买机器,合伙开洞挖金矿。可这“黄金梦”没做多久,田茂雄说:“矿洞越挖越深,里面积水越来越多,一场洪水把洞里的设备全冲毁了,投的钱也打了水漂。”

田茂雄介绍当年挖金矿的地方

田茂雄介绍当年挖金矿的地方

田茂雄的“黄金梦”付之东流,挖金淘金破坏生态的惨痛代价也接踵而至。暴雨引发泥石流,矿渣堵了河床,下游稻田被泥水淹没;居住在金厂河下游的村民,饮水和农田灌溉都受到严重影响,村民怨声载道。“山上光秃秃的,人和牲口都不敢喝河里的水,水稻刚抽穗就枯死了。”回忆起昔日的惨状,72岁的木黄镇盘龙村村民罗会成连连摇头。

那时,杨光仙在金矿厂食堂煮饭,想给矿工做碗金豆腐,却是有技无下处。目睹祖祖辈辈用来做饭、洗衣、磨豆腐的金厂河水一天天变浑浊,杨光仙很是心疼,“河水浑得滤不出清浆,酸汤点下去全是散的,老手艺都失灵了。”

转机出现在2003年7月。为保护梵净山生态,印江自治县人民政府与梵净山管理局联合整治金矿,炸封了金厂、四方岩、标水岩等23个非法采矿点,上千名矿工和淘金人陆续撤离。金厂村的“黄金时代”戛然而止,因开矿热闹起来的“金厂街”日渐萧条。随之,印江通过实施封山育林、颁布《印江河保护条例》等一系列措施,守矿、护河、禁伐,修复千疮百孔的生态环境。

田茂雄介绍2004年实施的《封山育林公约》

田茂雄介绍2004年实施的《封山育林公约》

“不挖金矿,怎么办?”田茂雄放下镐头,被聘为保护梵净山的首批护林员,白天夜晚巡山护河,防偷矿、防淘金,每月工资300元。田茂雄说:“每天巡山看着树苗一点点长高,心里比挖着金子还踏实。”

人不负青山,青山定不负人。渐渐地,金厂河水清了,山坡绿了,千年银杏树也愈发苍劲挺拔。想起婆婆真传的金豆腐手艺,杨光仙盘算起开农家乐,把金豆腐手艺用起来。

引来山泉水,种上生态豆,备好农家菜,“茂雄金豆腐山庄”成了金厂村的第一块农家乐招牌。从此,石磨推豆浆的声响成了金厂村的致富晨曲。

昔日光秃秃的山坡,如今已是满目苍翠,森林覆盖达96%以上。

昔日光秃秃的山坡,如今已是满目苍翠,森林覆盖达96%以上。

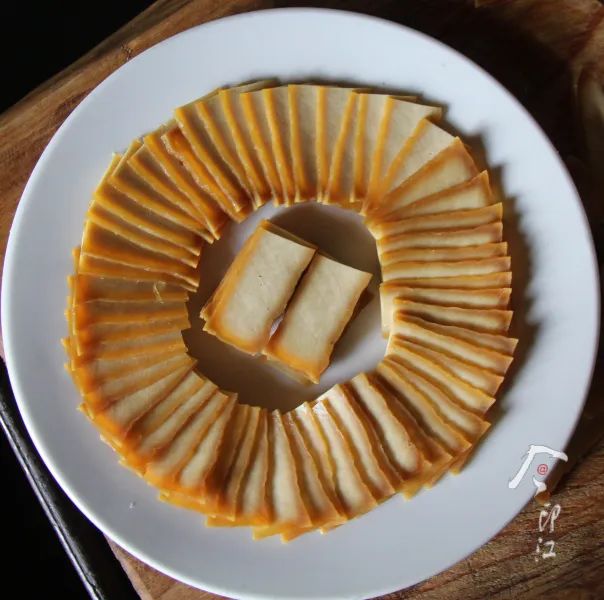

制作金豆腐是门功夫活,杨光仙的手艺显得更地道。他能做出汤豆腐、干豆腐、灰豆腐等五六个花样,再配上农家腊肉、水腌菜、干干菜、猫猫豆、时令蔬菜和洋芋饭,这样的美食套餐让游客常吃不厌,成了金厂村农家乐的“金品牌”。

汤豆腐

梵净山环山公路开通后,每到夏秋时节,不少游客慕名到金厂村戏水避暑,大多会到“茂雄金豆腐山庄”尝尝金豆腐。杨光仙笑着说:“旺季的时候每天接待80多桌客人,淡季就做豆腐干、灰豆腐卖,一年有30多万元收入。靠着这碗金豆腐,比当年挖金子更安稳、更踏实。”

如今,杨光仙一家人卖金豆腐过上了幸福的日子,还带动村民就近务工,一起种植黄豆、时令蔬菜和养殖家禽。金豆腐产品注册了“来木泉”商标,灰豆腐、豆腐干、豆腐丝等系列产品成了当地的“金招牌”,通过电商平台卖到了全国各地。

豆腐干

傍晚时分,千年银杏树下早已游客满座。大家听着金厂河的潺潺水声,细细品尝着地道的金豆腐,惬意地享受着那份只属于金厂村的清凉。

游客品尝金豆腐

游客品尝金豆腐

“大家慢慢吃,金豆腐不够的尽管添!”田茂雄向记者讲述着金厂的故事,还不时起身招呼着客人。

重庆游客万鑫好奇地问:“为什么叫‘金豆腐’?”

田茂雄自豪地说:“金豆腐的‘金’在于水是梵净山下的泉水,豆是生态种植的黄豆,绿水青山才是永远挖不完的‘金’啊!”。(印江融媒体中心记者 左禹华 侯万华 魏红敏)

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张泽琴 编辑:刘承芳

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张泽琴 编辑:刘承芳