霜降时节,位于印江自治县水清路大红伞加工中心内,竹骨的清香与桐油的醇厚交织成一首无声的诗。

67岁的市级非物质文化遗产代表性传承人张朝全手持刻刀,在伞骨上雕着牡丹纹样。这把即将完成的定制婚宴油纸伞,承载着新人对白首之约的期许,更凝结着始于热爱,终于传承的温度。

在印江自治县大红伞加工中心,数十件制伞工具整齐排列,从削竹的“牵钻”到绘图的“狼毫”,每一件都镌刻着时光的痕迹。“一把油纸伞要经历削竹、定型、穿线、糊纸、上油等72道工序,光是伞骨的弧度就要调整数十次。”张朝全轻抚伞面,指尖掠过细密的针脚,“这把‘龙凤呈祥’伞的用竹年龄至少在5年以上,经过石灰水浸泡,既达到防腐,又能让伞骨开合如凤翼舒展,保百年不裂。”

固定伞架,这种传承千年的工艺分单穿和双穿,直径仅以毫米单位计量的竹孔,稍有偏差便前功尽弃。为了加固和美观,要在伞架的根部穿上五颜六色的线,有半穿也有满穿,一般的满穿要穿2900根线,多的要穿3000多根线。张朝全说。

而糊纸环节更显精妙,特制的皮纸需经多次浸染、阴干,方能呈现“薄如蝉翼,透光不透雨”的质感。粘合用的是细火熬制的柿子油,伞面涂桐油也特别讲究,熬桐油是关键,有较高的技术含量,过火或欠火,熬出的桐油都将直接影响油伞的质量。还有为了加固和美观,每一次都得快速、均匀,一般要涂3--5次,当最后一层桐油均匀涂抹,伞面便泛起温润的光泽,宛如一幅流动的水墨画。

在印江的婚俗中,油纸伞是不可或缺的“三书六礼”之一。张朝全说:“伞与‘散’谐音,反向寓意‘不散’;圆形伞面象征天圆地方,竹骨代表节节高升,红色伞纸则暗合‘红鸾星动’的吉兆。一般婚庆用的伞长1米,表演的是80公分。这美观,又有仪式感。”

“现在年轻人结婚,既要西式婚纱,有的也要定制一把手绘油纸伞。”张朝全展示着最新设计的“龙凤呈祥”系列,伞面的龙凤图案栩栩如生,喜庆祥和。

除了“龙凤呈祥”系列,张朝全还把印江的书法文化、土家族、苗族文化融入到油纸伞中,他感慨:“传统不能丢,但创新才能让技艺活下去。”

随着“国潮”兴起,油纸伞从婚庆市场走向文创领域。在张朝全的影响下,儿子张泗峻作为无锡工艺职业技术学院视觉传达设计23级的学生,正以年轻视角推动非遗现代化。他依托学校中华优秀传统文化传承基地,汲取设计灵感,将视觉传达理念融入油纸伞制作。他大胆创新,把南京云锦、南通蓝印花布、苏州苏绣、印江的人文地理等多种非遗元素融入油纸伞面,打造出极具特色的产品。

他还策划油纸伞主题活动 20 余次;打造油纸伞 IP “淘淘”,并借助新媒体直播,全方位展示油纸伞制作全过程,让更多人领略到这门古老技艺的魅力。在今年江苏省第十九届大学生职业规划大赛中,荣获金奖。

张朝全也创新手工技艺,把干的花、草、树叶在舀纸时就镶嵌在伞纸里,制成素洁却不失风雅的干花伞,也很受顾客喜欢。“每根竹骨都是故乡的山水,每滴桐油都是时间的馈赠。油纸伞是乡愁的载体,也是文化的纽带,只要有人愿意守护,这把伞就永远不会散。”张朝全笑着说。

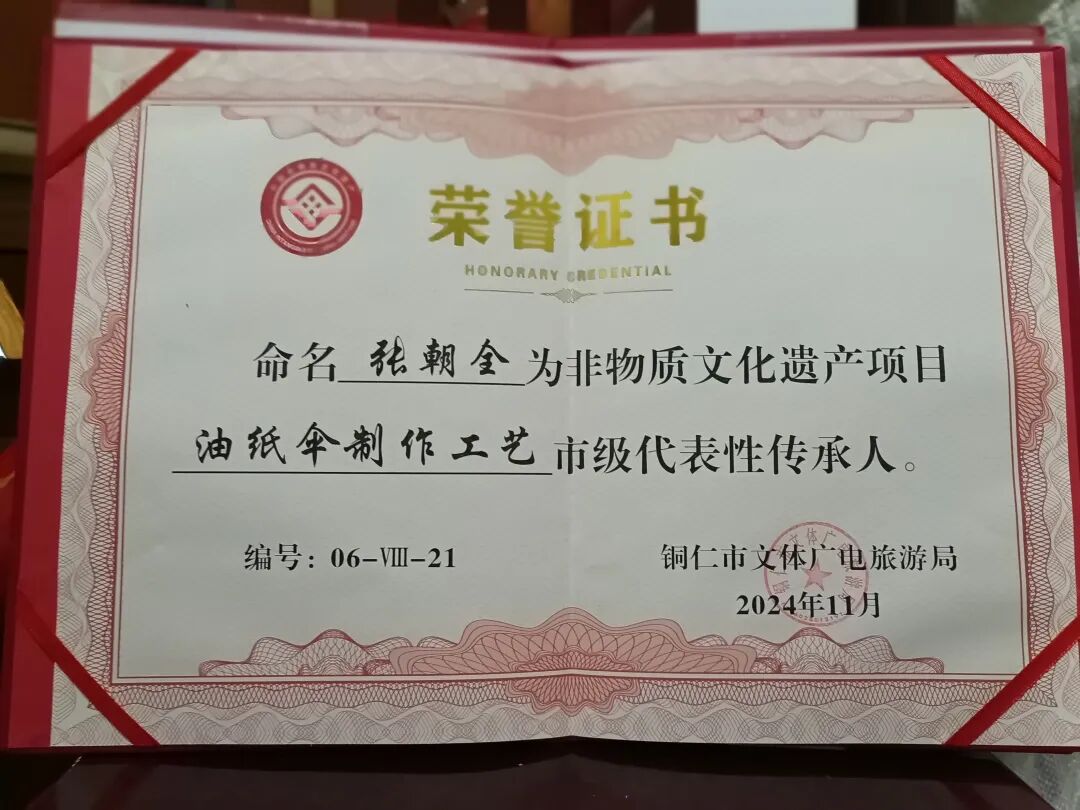

如今,他被聘为印江一中综合实践活动课程指导教师(传统技艺),教学油纸伞的制作,让更多的人能传承这门技艺。他先后获得市级非物质文化遗产项目“油纸伞制作”工艺代表性传承人和“能工巧匠”等荣誉称号。2012年,印江油纸伞还被贵州省商务厅批准为第一批“贵州老字号品牌”。

当机械复制的时代席卷而来,张朝全依然坚守着“慢工出细活”的信仰。在他们手中,油纸伞早已超越遮风挡雨的实用功能,化作流动的文化基因,在每一次开合间,诉说着中国人对圆满的永恒追求。这方寸之间的匠心,或许正是解开心头乡愁的那把钥匙。(印江融媒体中心记者 张玉莲)

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:王洋

监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:田林 编辑:王洋